ビューアによる登記所備付地図データの見方

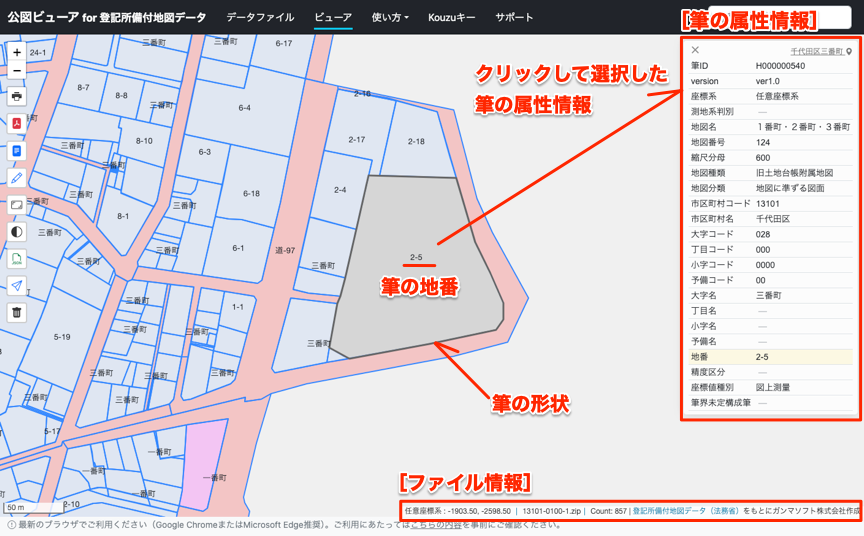

本サイトのビューアは、登記所備付地図データを読み込むとその中に含まれるすべての筆の形状データを図形として描き、その代表地点に地番のラベルを出力して、以下のような図面を表示します。

読み込んだデータファイルの情報などは下部の[ファイル情報]の部分に、クリックして選択した[筆の属性情報]を右上のウィンドウに表示します。

本ページではそれぞれの部分の見方について説明します。

目次

1. 図面の説明

筆の形状は「筆界線」で囲まれた閉じた図形として描きます。ただし、内部に他の筆を含んだ「ドーナッツ状の筆」を一筆書きで描いている場合は、筆界線以外の余分な線を含むケースもあります。

筆の地番は、筆の代表地点にラベルとして出力されますが、ラベルどうしが近接する場合は、付近の大字等を表示しています。図面を拡大してラベルどうしの間隔に余裕ができると地番が表示されます。

地番には、おもに 表1 のような種類があります。

表1-おもな地番の種類

| 地番の例 | 概要(n,mは数字を表す) | 表示例 |

|---|---|---|

| 通常地番 | 通常の地番 登記所で定められている地番で表記される 枝番とは「-」で区切る |

100、100-1 |

| めがね地番 | 複数の土地が1筆で扱われる地番 登記所で定められている地番の後ろに「Vn」が付されて表記される |

100V1、100V2 |

| 二重地番 | 重複している地番 登記所で定められている地番の後ろに「Wn」が付されて表記される |

100W1、100W2 |

| 分属管理地番 | 1つの土地が複数の図郭に分割して記載された地番 登記所で定められている地番の後ろに「X(n/m)」が付されて表記される |

100X(1/2)、100X(2/2) |

| 無地番 | 登記所が地番を定めていない土地(国有地、公有地等)の地番 「無地番-n」で表記される |

無地番-1 |

| 筆界未定地番 | 筆界が確定していない複数の土地が1つにまとめて記載された地番 「筆界未定地番-n」で表記される |

筆界未定地-1 |

| 長狭物地番 | 道路や水路等の地番 「長狭物名-n」で表記される |

道-1 |

| 水-1 | ||

| 長狭物不明-1 | ||

| 地区外地番 | 土地改良事業や土地区画整理事業等において事業範囲外を表すために記載された地番 「地区外-n」で表記される |

地区外-1 |

ビューアで色分けしている筆

ビューアでは、図面を見やすくするために、「道」や「水」ではじまる地番の筆を色分けしています。現在色分けしているのは、地番の先頭文字が 表2 の筆です。

表2-ビューアで色分けしている筆の地番

| 地番の先頭文字 | 例 | 色 |

|---|---|---|

| 道 | 道、道路、道-1、道路-1 など | |

| 水 | 水、水路、水-1、水路-1 など | |

| 堤 | 堤、堤防、堤-1、堤防-1 など | |

| 長狭物 | 長狭物、長狭物不明、長狭物-1、長狭物不明-1 など | |

| 無地番 | 無地番、無地番-1 など |

2. [ファイル情報]の説明

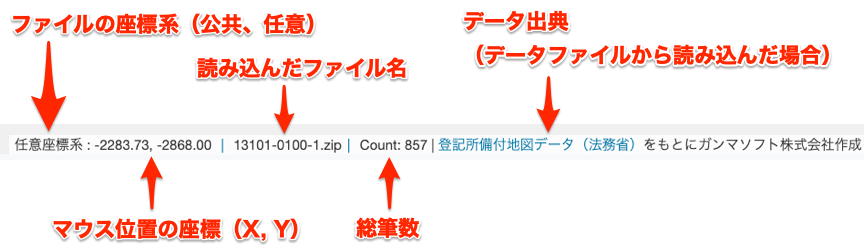

ビューアで読み込んだファイルの情報は、画面の下部に以下のように表示されます。

「ファイルの座標系」の部分には、読み込んだデータファイルの座標系を表示します。登記所備付地図データでは、データファイル(XML)の座標系は一意なので、「ファイルの座標系」には公共座標1~19系と任意座標系の中から1つの座標系が表示されます。

座標系の表示の右側には、マウス位置の座標を X,Y でリアルタイムに表示します。

「読み込んだファイル名」の部分には、読み込んだデータファイルのファイル名を拡張子も含めてそのまま表示します。

「総筆数(Count)」には、読み込んだデータファイルに含まれる筆の総数を表示します。

本サイトの「データファイル」のページから読み込んだ場合は、「データ出典」が表示されます。リンクをクリックするとデータの出典元のG空間情報センターのページが開きます。

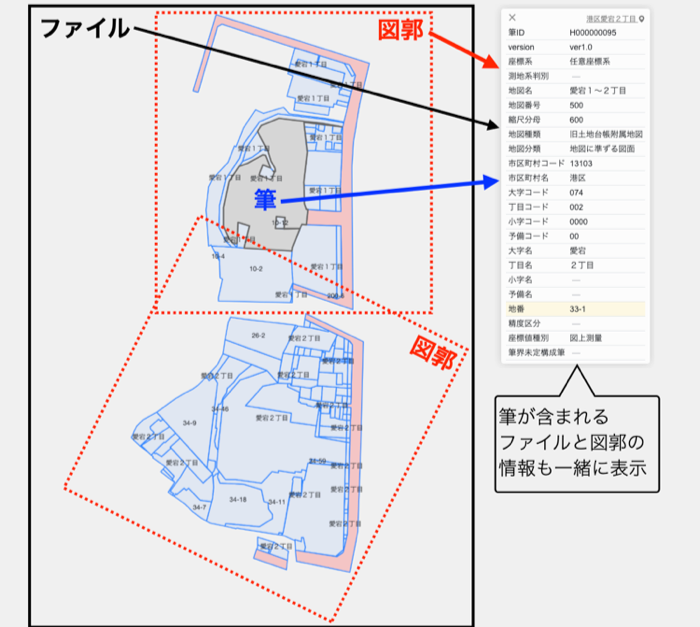

3. [筆の属性情報]の説明

[筆の属性情報]のウィンドウには、地番などの「筆」固有の情報以外に、その筆が属する「図郭」と「ファイル」に関する情報も一緒に表示します。

[筆の属性情報]には、以下の表3の項目の情報が表示されます。座標系などは「ファイル」ごと、縮尺分母や地図分類は「図郭」ごとに値が設定されているので、それぞれからデータを参照しています。

表3-筆の属性情報の項目

| 項目 | 値 | データの参照元 | ||

|---|---|---|---|---|

| ファイル | 図郭 | 筆 | ||

| 筆ID ※ | ◯ | |||

| version ※ | 現時点ではver1.0のみ | ◯ | ||

| 座標系 ※ | 公共座標1〜19系、任意座標系 | ◯ | ||

| 測地系判別 | 測量、変換 | ◯ | ||

| 地図名 ※ | ファイルの地図名 | ◯ | ||

| 地図番号 ※ | 図郭の地図番号 | ◯ | ||

| 縮尺分母 | ◯ | |||

| 地図種類 | 表4 の値 | ◯ | ||

| 地図分類 | 表5 の値 | ◯ | ||

| 市区町村コード ※ | ◯ | |||

| 市区町村名 ※ | ◯ | |||

| 大字コード ※・大字名 | 大字がない場合、コードは000、大字名は省略 | ◯ | ||

| 丁目コード ※・丁目名 | 丁目がない場合、コードは000、丁目名は省略 | ◯ | ||

| 小字コード ※・小字名 | 小字がない場合、コードは0000、子字名は省略 | ◯ | ||

| 予備コード ※・予備名 | 予備がない場合、コードは00、予備名は省略 | ◯ | ||

| 地番 ※ | 大字+丁目+小字+予備+地番がファイル内で一意になる | ◯ | ||

| 精度区分 | 甲一、甲二、甲三、乙一、乙二、乙三 | ◯ | ||

| 座標値種別 | 測量成果、図上測量 | ◯ | ||

| 筆界未定構成筆 | 筆界未定地に含まれる筆のリスト | ◯ | ||

以下で表3から公図特有の項目をピックアップして説明します。

測地系判別

登記所備付地図データでは、測地系(地球上の位置を座標で表す際の基準)は「日本測地系2000(JGD2000)」または「日本測地系2011(JGD2011)」を使用するように規定されています。それ以前の「旧日本測地系(Tokyo Datum)」は使用できません。

そのため、元々「旧日本測地系」であった古いデータは変換されています。 「測地系判別」の項目が「変換」となっている場合は、そのような測地系変換が実施されているデータであり、ほとんどはTKY2JGD という国土地理院のプログラムで「日本測地系2000(JGD2000)」に変換されています。

地図種類、地図分類

「地図種類」と「地図分類」の項目の値には、それぞれ以下の表の種類があります。「地図種類」では、「地籍図」や「旧土地台帳附属地図」といった使用されている図面の種類がわかります。「地図分類」からは、「法第14条1項地図」と「地図に準ずる図面」のどちらに分類されるのかがわかります。

表4-「地図種類」の値の種類

| 地図種類 | 地籍図 |

|---|---|

| 土地改良所在図 | |

| 土地区画整理所在図 | |

| 法務局作成地図 | |

| 旧土地台帳附属地図 | |

| その他 | |

| 街区基本調査成果図 | |

| 街区単位修正図 | |

| 土地境界復元図 | |

| 用地実測図 |

表5-「地図分類」の値の種類

| 地図分類 | 法第14条1項地図(国調法19-5指定) |

|---|---|

| 法第14条1項地図 | |

| 地図に準ずる図面(国調法19-5指定) | |

| 地図に準ずる図面 | |

| 法第14条1項建物所在図 | |

| 建物所在図に準ずる図面 | |

| 地図に準ずる図面(街区成果A) | |

| 地図に準ずる図面(街区成果B) | |

| 地図に準ずる図面(街区成果C) |

精度区分、座標値種別

「精度区分」は、精度の高い順に 甲一・甲二・甲三・乙一・乙二・乙三 で区分されます(つまり「甲一」が最も精度が高い区分になります)。法第14条1項地図は、市街地地域では「甲二」まで、村落・農耕地域では「乙一」まで、山林・原野地域では「乙三」までを誤差の限度として作成されています。

筆界点の座標値が測量による数値である場合は、「座標値種別」の項目は「測量成果」になります。一方、紙などの図面から読み取っている場合は、「図上測量」と表示されます。「座標値種別」が「図上測量」になっている図面は、読み取りによる誤差のほかにも、精度の低いの平板測量で作成されているケースが多いなど、誤差が含まれている確率が高くなります。

上記より、同じ「法第14条1項地図」であっても、「精度区分」が「甲一」で、「座標値種別」が「測量成果」であれば、より精度の高い図面とみなされます。

筆界未定構成筆

地番の文字が「筆界未定地」ではじまるのは、筆界が確定していない複数の土地を1つにまとめている土地です。その土地に含まれる筆は、以下の例のように「筆界未定構成筆」の項目にリストアップされます。